コラム

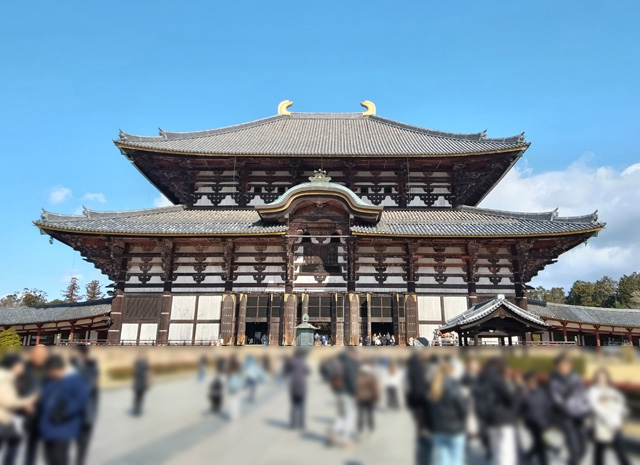

第18回 東大寺~奈良の大仏様

世界最大の木造建築物

(本稿は老友新聞本紙2025年3月号に掲載された当時のものです)

修学旅行で訪れる三大寺院といわれる一つが華厳宗大本山「東大寺」。正式には金光明四天王護国之寺ともいい奈良の大仏様で有名なお寺です。

東大寺は奈良時代に聖武天皇が国力を尽くして建立したお寺で、当時60余か国に建立された国分寺の中心をなす総国分寺として位置付けされたお寺です。天下泰平、万民豊楽を祈願する道場でした。また、仏教の教学、教理を研鑽し学僧を育成する場所でもあり、華厳をはじめ奈良時代の六宗、平安時代の天台、真言も加えた研究所が設けられ、八宗兼学の学問寺だったのです。

東大寺といえば大仏様。正しくは智慧と慈悲の光明を遍く照らし出されている毘盧遮那仏です。鳥の声、花の色、水の流れ、雲の姿など全てが生きとし生けるものを救おうとされるのが毘盧遮那の説法です。大仏様の体部のほとんどは中世の作で、頭部は江戸時代の作ですが、台座、袖、脚などの一部は当初のもの。台座の蓮弁には、私達一人一人の存在ばかりではなく、多くのものが無限に広がりと繋がりを持ち、これらが毘盧遮那の光明に包まれているという『華厳経』の説く悟りの世界が美しく刻まれています。

大仏殿は奈良時代に創建されてから二度の戦乱で焼け落ち、現在の建物は三代目。江戸時代に公慶上人の尽力により再建されたものですが、当時の財政困難という理由から天平、鎌倉時代の桁行11間から、7間に縮小されました。しかし、奥行と高さは創建当時のままで東大寺の金堂として世界最大の木造建築物。国宝に指定されています。

1247回迎える「お水取り」

東大寺といえば「お水取り」。お香水ともよばれ二月堂の井戸から神聖な清水を汲み取り、ご本尊の十一面観音へお供えするもので正式名は「修二会」。修二会のなかのお水取りという行事です。新暦3月1日~14日の二週間11人で毎日行う悔過法要で西暦752年から始まり、1270年以上一度も欠っすることなく二月堂で行われて来た「不退の行法」として知られ、今年で1247回目を迎えます。

二月堂から上堂する時の足元を照らす灯りだったのがお松明です。お松明の火の粉を浴びて一年の健康や繁栄を祈願するという縁起がよいもの。毎年大勢の人達が訪れています。

(本稿は老友新聞本紙2025年3月号に掲載された当時のものです)

この記事が少しでもお役に立ったら「いいね!」や「シェア」をしてくださいね。

- 今注目の記事!